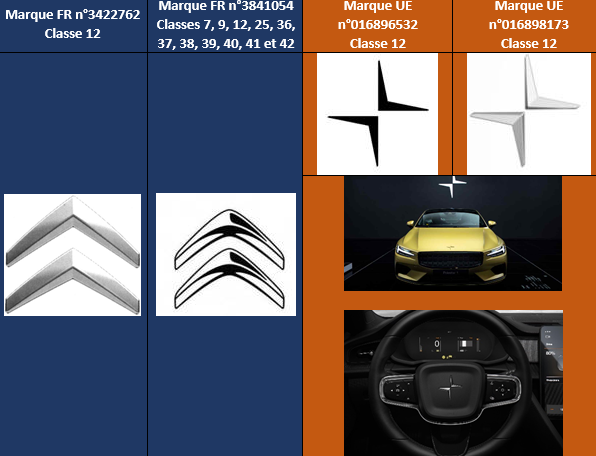

Dès 2015, le constructeur automobile Polestar Performance (ci-après « PP ») du groupe Volvo, se lance dans le développement de voitures électroniques. Pour signer ses dernières innovations (les véhicules « Polestar 1 » et « Polestar 2 »), l’entreprise dépose en 2017, deux marques européennes figuratives reproduisant deux angles de façon stylisés.

Les dépôts de ces signes et leurs exploitations déplaisent à la société AUTOMOBILES CITROËN (ci-après « AC ») qui, sur le fondement de ses célèbres marques françaises représentant deux chevrons superposés l’un au-dessus de l’autre et orientés dans un même sens :

- engage en 2018, deux actions en nullité de marque devant l’EUIPO (ces affaires étant actuellement pendantes devant le TUE) ;

- assigne la société PP à jour fixe, en octobre 2019, sur le fondement d’actes de contrefaçon et d’atteinte à la renommée de ses marques.

Par jugement en date du 4 juin 2020, le tribunal considère que l’utilisation des signes contestés porte effectivement atteinte à la renommée des marques revendiquées. Le constructeur PP interjette appel de cette décision, donnant à la cour d’appel l’occasion de rappeler les grands principes régissant l’atteinte aux marques de renommée.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ».

Or en l’espèce, la société PP prétend que ni l’enregistrement des marques contestées, ni leur exploitation, ne saurait constituer un cas d’atteinte à la renommée au sens de l’article susvisé.

1. Selon elle, aucun « usage dans la vie des affaires » ne serait établi sur le territoire français :

- l’enregistrement des marques ne serait pas constitutif de l’usage requis ;

- les véhicules Polestar revêtus de signes contestés seraient exclusivement destinés au public belge et aucune preuve d’exploitation ne viserait le territoire français.

Se référant aux récents arrêts de la Cour de cassation rendus le 13 octobre dernier (RG n°19-20504 et n°19-20959), la cour d’appel approuve en partie la motivation de l’appelante en rappelant que : « la seule demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon, et ne peut dès lors davantage caractériser une atteinte à une marque de renommée ».

En revanche, elle considère que l’intimé communique des éléments suffisants (promotion des véhicules sur les sites internet media.volvocars.com et polestar.com accessibles en France et rédigés en langue français / annonce sur ces sites du lancement à venir de ces véhicules en France, corroborée par les interviews et articles parus dans la presse automobile) « permettant de conclure à un usage par la société Polestar Performance dans la vie des affaires susceptible de caractériser un risque sérieux d’atteinte alléguée » aux marques de renommée.

2. L’appelante conteste ensuite l’existence d’un lien entre les signes en cause, faute d’un degré de similitude suffisant, arguant sur ce point :

- d’une renommée devant être circonscrite à la représentation exacte de deux chevrons superposés l’un au-dessus de l’autre, et orientés dans le même sens ;

- de la circonstance selon laquelle les signes contestés évoqueraient, de manière caractéristique, une étoile polaire ;

- du degré d’attention particulièrement élevé du public pertinent, qui, partant, fera nécessairement la différence entre les singes litigieux.

Cet argument ne trouve pas d’écho auprès de la cour qui reprend, point par point, les critères dégagés par l’arrêt de la CJUE rendu dans l’affaire Adidas pour établir l’existence d’un lien entre les marques invoquées et les signes incriminés dans l’esprit du public :

- le degré d’attention du public pertinent, particulièrement élevé en l’espèce compte tenu de la nature et du prix des véhicules ;

- le degré de reconnaissance des marques revendiquées sur le territoire concerné, avéré en l’espèce à l’égard du public français ;

- la comparaison des produits, identiques en l’espèce puisque les parties proposent des véhicules dont les niveaux de gamme peuvent se recouper ;

- la comparaison des signes qui révèle une similitude plutôt faible eu égard à leurs ressemblances (« même nombre d’angles (deux), mêmes proportions (longueur, épaisseur et ouverture similaires » même « aspect biseauté », « deux formes géométriques en point telle un angle, une pointe de flèche ou un chevron sans autre signification intellectuelle » alors que le public visé ne verra pas « nécessairement la représentation d’une étoile polaire dans les signes incriminés ») et différences (« positionnement et orientation » des angles, « position des formes géométriques »).

Se référant à l’arrêt Intel, la cour précise que ce lien doit également être apprécié globalement, en tenant compte :

- du caractère distinctif des marques revendiquées, particulièrement élevé dans la mesure où « il résulte du tableau reproduisant les logos des 31 constructeurs automobiles dont les véhicules sont les plus vendus en France, qu’aucun n’utilise la représentation de deux formes géométriques angulaires de type chevrons l’un au-dessous de l’autre » et que les marques revendiquées sont particulièrement arbitraires pour désigner des produits et services automobiles;

- de l’intensité de la renommée des marques, exceptionnellement élevée en l’espèce ;

- de l’éventuel risque de confusion entre les signes en cause, ici avéré ainsi qu’en témoignent les commentaires d’internautes communiqués par l’intimée.

La cour déduit de ces circonstances qu’il existe un lien avéré entre les signes incriminés et les marques en cause.

3. Pour finalement tenter d’échapper à une condamnation, la société PP invoque divers éléments écartant, selon elle, tout risque d’atteinte à la renommée des marques antérieures :

- l’image et les valeurs de la marque Polestar, pour lesquelles l’appelante justifie de lourds investissements ;

- la référence caractéristique à l’étoile polaire (résultant de l’association aux logos contestés de la dénomination « Polestar »), évocatrice de l’histoire de la marque de renommée du Groupe Volvo auquel la société PP appartient ;

- le secteur des véhicules électriques ciblé, alliant hautes technologies et performances.

Si ces éléments conduisent le tribunal, puis la cour, à exclure le risque de profit indû tiré de la renommée des marques CITROEN, ils restent sans conséquence sur l’atteinte portée au caractère distinctif des marques antérieures :

« compte tenu de la renommée exceptionnelle des marques CITROEN à double chevrons en cause et de leur forte distinctivité acquise par l’usage intensif soutenu par des investissements publicitaires extrêmement importants, et du fait que les signes en conflit sont utilisés pour désigner les mêmes produits à savoir les véhicules automobiles, l’usage par les sociétés Polestar des signes incriminés entraîne une atteinte au caractère distinctif par dilution et brouillage desdites marques exploitées dans le secteur automobile dont le nombre de constructeurs est relativement restreint ».

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 1, 14

décembre 2021, n° 20/12598

Confirmant le jugement en toutes ses dispositions, la cour condamne ainsi l’appelante au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi et lui enjoint, sous astreinte, de cesser l’exploitation des signes contestés sur le territoire national.

Affaiblies sur le territoire français, quel sort réservera le Tribunal de l’Union européenne à la validité des marques européennes de Polestar Performance ? Affaire à suivre.

Solène Daguier