CA Paris, 15 février 2022, n°19/21858, TIC TAC vs. MIKI MAKI :

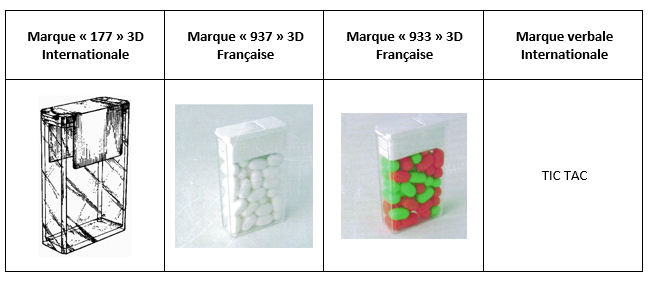

Le confiseur italien, célèbre notamment pour ses petites dragées rafraîchissantes conditionnées dans un étui de poche à clapet, est titulaire de plusieurs marques désignant en classe 30 des confiseries et/ou sucreries :

En 2016, il constate lors d’un salon international de l’agroalimentaire à Paris, la présence des friandises suivantes sur le stand d’une société polonaise :

A la suite d’une saisie-contrefaçon, l’enseigne italienne et sa filiale française assignent leur concurrente polonaise en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.

Succombant en première instance, la défenderesse fait appel du jugement donnant l’occasion à la Cour de se prononcer sur la demande reconventionnelle en nullité des marques tridimensionnelles et les demandes principales ainsi formées.

1. Sur la validité des marques tridimensionnelles

A l’instar de la majorité des défendeurs assignés en contrefaçon de marques tridimensionnelles, la société polonaise demande la nullité des trois marques tridimensionnelles fondée sur la fonction exclusivement technique, pratique ou nécessaire des marques et/ou le caractère imprécis et incomplet de leur représentation graphique.

La Cour ne suit pas ce raisonnement et considère que les marques sont parfaitement valables :

- pour le signe « 177 » d’une part, « les caractéristiques géométriques essentielles du signe telles qu’elles ressortent du dépôt (la forme, la transparence, le bandeau couvrant de part et d’autre la partie supérieure des faces plus larges de la boîte) ne résultent pas exclusivement du résultat technique recherché (contenir des bonbons, être suffisamment petit et manipulable), dès lors que n’est pas visible le système de fermeture de la boîte » et d’autre part, « la représentation graphique de la marque déposée en noir et blanc est claire, précise et complète et ne requiert aucune mention descriptive particulière » ;

- pour le signe « 937 », « il ne peut être considéré que la marque, dont la forme associe une boîte et des petites pastilles blanches ovales contenues dans cette boîte, est purement fonctionnelle et de ce fait dépourvue de valeur distinctive » ;

- pour la signe « 933 », « l’association de la boîte et des bonbons colorés qu’elle contient qui constitue la marque, n’est pas imposée « exclusivement par la nature ou la fonction du produit. Il ne peut être considéré que la marque est dépourvue de valeur distinctive ».

Il en résulte que les marques sont parfaitement opposables à la société polonaise.

2. Sur la contrefaçon des marques

2.1 Les marques tridimensionnelles

La Cour se livre à une analyse classique du risque de confusion entre les signes tridimensionnels litigieux :

- la comparaison visuelle fait apparaître des similarités élevées : « les boîtes litigieuses sont des boîtes transparentes de forme parallélépipédique avec un côté de petite largeur dont la face supérieure est constituée d’une pièce encastrée, à l’instar des boîtes figurant sur les trois marques tridimensionnelles de la société FERRERO. Comme sur la marque 177, elles sont dans leur partie supérieure recouvertes d’un bandeau couvrant la partie la plus large de la boîte. Comme sur les marques 937 et 933, leur pièce encastrée dans la partie supérieure de la boîte est de couleur blanche et elles sont remplies de petites sucreries ovoïdes, blanches ou de couleurs orange et verte » ;

- les produits sont identiques ;

- les différences sont accessoires eu égard au degré d’attention particulièrement faible du public concerné, « compte tenu de la nature du produit de consommation courante concerné et de son prix peu élevé », lequel « n’aura pas nécessairement les signes opposés en même temps sous les yeux » ;

- la notoriété des marques revendiquées est avérée et résulte notamment de sondages.

Ce faisant, la Cour en conclut que :

« c’est à juste raison que le tribunal a retenu que la présence sur un salon professionnel, même en l’absence de tout acte de fabrication ou de commercialisation, est constitutive de contrefaçon, et que l’usage des signes incriminés est en l’espèce réalisé à titre de marque, pour désigner l’origine des produits, alors que la reprise du conditionnement et de son contenu ne s’avère nullement nécessaire pour de tels produits ».

2.2 La marque verbale

Selon la Cour, il existe une similarité visuelle et phonétique forte entre les signes verbaux « TIC TAC » et « MIK MAKI » puisqu’ils :

- ont presque la même longueur et ont la même structure. Ils sont composés de deux termes courts, répétant les mêmes consonnes et incluant les mêmes voyelles centrales ;

- partagent les sonorités IC et AC et la reprise de deux consonnes.

Sur le plan conceptuel, il est en revanche relevé que la marque revendiquée évoque le bruit d’un mécanisme d’horlogerie là où le signe contesté renvoie plutôt à un met de cuisine asiatique.

En l’occurrence, le risque de confusion résulte donc de :

« l’utilisation du signe MIK MAKI, associée à l’usage des marques tridimensionnelles susvisées et appliquée à une confiserie en tous points identiques à celle commercialisée sous la marque TIC TAC, confiserie qui jouit elle-même d’une forte reconnaissance par le public français ».

La contrefaçon de la marque verbale est donc également établie.

3. Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La présentation des produits contrefaisants, sur un salon dédié aux professionnels, caractérise un risque de confusion par détournement de la clientèle des célèbres confiseries. La Cour précise à cet égard qu’il importe peu que la défenderesse « ne commercialise pas les produits litigieux en France dès lorsqu’elle a choisi de présenter ces produits lors d’un salon professionnel situé en France et ayant, comme elle en convient, une dimension internationale, et en tout état de cause ouvert à une clientèle qui est ou peut être aussi celle » des demanderesses.

La Cour constate également un comportement parasitaire consistant à avoir ainsi profité de la connaissance accrue des produits imités en France ainsi que des efforts et investissements promotionnels consentis (et justifiés) par le confiseur italien.

Un micmac(ki) qui se solde par la condamnation de la défenderesse à la somme totale de 32.000 euros en réparation des préjudices subis.

Solène Daguier